★天体観測から星景へ

小学校6年のとき、誕生日に何がほしいかと聞かれて天体望遠鏡をねだった。幼い頃から物理学者だった父に星空指南を受け、数々の天文図鑑を買い与えられていたわたしはすっかり夜空に魅せられていた。自分の目で天体を見たかったのだ。しかし、父親にたしなめられた。

「おまえに買ってあげられる天体望遠鏡ではアンドロメダ星雲だってシミにしか見えないよ」

パロマ天文台で撮影した画像のような天体が見られると思っていた自分にはかなりショックだった。

そこへ、生物学者の母親の悪魔のささやき。

「顕微鏡ならかなり図鑑に近いものが見えるよ。」

かくして、12歳のわたしはマクロからミクロの世界に鞍替えし、しばらくミクロの世界を楽しんだ。

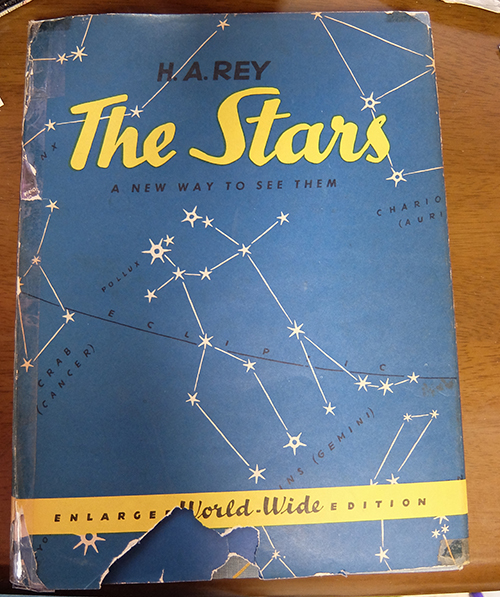

【写真:8歳のときプリンストン大学の先生にもらって以後愛読書となった H.A.Rey The Stars ~ A New Way to See Them】

【写真:8歳のときプリンストン大学の先生にもらって以後愛読書となった H.A.Rey The Stars ~ A New Way to See Them】

しかし、宇宙の魅力を忘れたわけでもなく、夏休みの部活をサボってアポロ月面着陸の中継に見入ってったりしていた。H.A.Reyの本はどこに引っ越しても捨てずに持ち続けた。

高校では天文部に入ると意気込んだものの、あったのは「天文気象部」で、活動のほとんどが「気象」だったのにがっかりして、隣の部室の物理部に入ってしまった。

大学では哲学を専門とするも、どの学部のどの学科の専門も登録していいという哲学科の「特権」を活かして物理学科の宇宙物理を登録したが、微分方程式で挫折。高校では理系だったので、何とかなると思ったが甘かった。その時の微分方程式を解いてくれた大学院生と卒業後結婚したのは余談である。

こんな風に、幼い頃から天文に近づいてはふられ続けてきた自分は地味に一人で星空を眺め続けるにとどまっていた。

そんな自分に転機が訪れたのはニフティーサーブのスペースフォーラムFSPACEに入った時だ。本格的に天体観測する人やただ見るだけの人が入り交じって楽しく天文談義を繰り広げていた。自分の居場所を見つけたと直感した。

前置きが長くなったが、星景の話。

FSPACEで楽しく一緒に天体観測をしているうちに、自分は地上の景色と星空を一緒に写した写真が好きであることに気がついた。そうこうしているうちに自分もやってみたくなり、意を決して初孫の生まれた年に一眼レフを購入して星景写真を撮り始め、「おばあちゃん星景写真家」となった。

ちょうど写真界の主流がデジタルに移行してきた時期と重なる。いまだにフィルムを使う人も一定数いるがほとんどがデジタルへの移行を完了していた。

★技術と感性

星景は写真の中でも特にテクニックの求められる分野である。フィルム時代に至ってはそのハードルの高さは想像するだに気が遠くなる。美しい地上の夜景と見上げる星空を両立させかつ星を流さずに撮るのは相反則不軌のあるフィルムでは厳しい。フィルムによる星景のほとんどが星空を流して撮ったものか月のある星景であるのもうなずける。本当の意味で星景が可能になったのはデジタルになってからだといっても過言ではない。

デジタル時代になり、カメラの進歩は現役のプロカメラマンもついて行けないほどの早さだ。素人でも、スマホでも星空をきれいに撮れるようになった。

技術9割感性1割だったものが逆転し、技術1割感性9割となった。カメラを始めたばかりの人でも、ある程度露出を理解できればかなりいいものが撮れるようになった。となれば、構図や画面構成が大きくものを言うことになる。フィルム時代から培ってきた撮影、現像技術が無になる。それだけではない。画像処理技術の大きな飛躍によって従来は考えられなかったような星空写真ができるようになった。

そうなると、星景の撮影者は何をどういう意図で撮るのかということをきっちり意識して撮らないと初心者が星を背景としたきれいな風景写真を撮ったものに見劣りしてしまうことさえ出てくる。

デジタル画像を勉強してきた者として、フィルムで撮影する意味はほとんどないことを知っているが、デジタルでは様々な後処理ができるので、やりすぎて画像が破綻したり、とんでもない彩度やコントラストのものができあがり、それが逆に世間受けしてしまうという悲しい時代にもなった。

そこで、星景写真のさまざまな側面について考えてみたい。

★科学写真としての側面

【写真:くじゃく座と本物のクジャクを撮ってみた;星座線入り】

【写真:くじゃく座と本物のクジャクを撮ってみた;星座線入り】

美しい景色とともに満天の星空を撮影し、天文への興味を喚起したい、そんな思いがある。星空ってこんなに綺麗なんだ、宇宙はどうやってできたのだろう、あの向こうには何があるのだろう、地球の生命はどこから来たのだろう、自分の星景写真を見てそんな思いを抱いてもらえたらどんなにうれしいことだろう。

天体写真から星景を撮るようになった人にとっては科学写真の要素は大きい。自分のように天文から写真に入った者もしかり。天の川の写っている写真は美しいが、端のさそり座が切れているのはどうも落ち着かない。オリオンを真ん中で切るなんて論外だ。星座なんて人間が作ったものだからそんなこと気にする必要はない、と言う人もいるが、古代から延々と続けられてきた天文観測の成果として星座ができてきたことを考えると、天文に限らず、被写体への深い理解の中で撮影された写真は必ずや訴えるものがあると考える。

【写真:犬山城と月:天文の知識がなくても撮れるが、月の動きがわかっていれば月没直前に左右に走って位置調整する必要もない】

【写真:犬山城と月:天文の知識がなくても撮れるが、月の動きがわかっていれば月没直前に左右に走って位置調整する必要もない】

★風景写真としての側面

わたしが魅了されたのは圧倒的な風景を前景に、美しい星空を写した星景写真だ。夜に限らず、自然写真が好きだったが、特に星空が頭上にきらきらしていると断然テンションが上がる。地上と星空を結ぶ物語でも語れたらなおうれしい。長年環境問題に取り組んできた身としてはこの美しい星空や自然を後世に残したいと思ってもらえたらしあわせだ。星空だけ美しくても、風景だけ美しくてもだめ。両方が美しく、バランスよく作品に仕上がっていなければ満足できない。

ただ、星を動かさずに前景も綺麗に出すのはとても難しいことに違いない。

星空のスタック、景色との重ね合わせ、合成など様々な技術が登場した。新星景のようにびっくりするくらいくっきりと天の川が美しい景色の上にかかる写真もある。自分がやらないのは、そこに美しさを見いだせないからであるが、フィルムカメラは言うに及ばず、ちょっと前のカメラやレンズでは、露出をめいっぱい上げても地上が暗いままだったりして、半月の条件で撮るといった工夫が必要だった。ところが、年々カメラ技術は発達し、いまや、月がなくても、スマホでも撮影がかなうようになった。

星を流さない場合、カメラの限界まで露出をかけても前景が真っ暗になることもある。となると解決方法は主に二つ。前景に思い切り露出をかけ、あとで追尾した星空と合成をかける、もしくは、前景をライトアップする、といったところだろうが、どちらもASPJの活動の中では「推奨されない」ことになる。推奨されなくても必要と考えればやればいいし、そもそも自分はスポーツとしての写真をめざしていないので、できた作品がすべてであり、それはそれで構わないと思っている。しかし、今、カメラの性能がさらに上がってきて、常用ISOが高くなり、画素数も多くなり、ノイズ処理が格段に進んだ。デジタルで「ずる」することを嫌う旧来のフィルム派の求める「ルール」の中でも前景と星空を両立させることができるようになった。そのうちスマホでもこういうことができるだろう。

現に自分のPixel4aでも上に出した十勝岳のような星景が撮れる。(ただし、Pixel4aの場合、星空をソフト的に追尾し、地上景を持ち上げ、スタックしているように見える。)

【写真:湿原の夜;ほたる飛び交う湿原の上に春の大曲線;ラージフォーマットGFX100Sで撮ると暗くても月がなくてもだいじょうぶ】

【写真:湿原の夜;ほたる飛び交う湿原の上に春の大曲線;ラージフォーマットGFX100Sで撮ると暗くても月がなくてもだいじょうぶ】

★アートとしての側面

天体写真を撮って写真から天体の動きや小惑星を探すといったことをする場合や研究目的などは別として、多くの写真は発表して人々の目を楽しませることが目的の一つである。とすると見た目をよくしなければならない。いくら星空がきれいでも地上が真っ暗だったりしたら今ひとつ楽しくない。見た目通りの写真を撮りたい、なぜなら写真は「真実を写すもの」だからだ、というなら、星空は3等星まで、地上はそこそこ見える、上がってきたばかりの月は写真に写るよりも3倍ほど大きく、ということになるのではないだろうか?「見た目」と「撮って出し」は完全に別のものだ。カメラのダイナミックレンジは人間の目にはとうていかなわない。撮っただけの写真は科学写真、報道写真としては意義があっても人々の目を喜ばせるものにはなりがたい。天体好き、宇宙好き、星好き以外に星空の美しさ、宇宙の神秘を訴えたいと思うなら、ある程度の加工はどうしても必要となる。

アート、芸術は何をどう見せるかがすべてで、それをどのようにして作ったかは問題とならない。どんなに苦労した作品でも軽くできちゃった作品でも結果がすべてである。そこにルールはない。あるのは思想のみ。自分の工夫次第で何でもできる、とても自分好みの世界だ。写真はスポーツではないのだから、技術の劣る者、機材に手を出せない者、時代に遅れを取っている者もすべて同じ土俵に立てるような「セイフティーネット」的ルールは無意味。自分の思想を見る者に伝えられた者のみが評価される。厳しい世界でもある。

ただ、いくらなんでもありと言っても、天文から星景写真に入ってきた者としては、北の空に天の川を持ってきたり、月を必要以上に大きくするのはためらわれる。それは、宇宙の神秘を伝えたいという思いに反するからだ。景色や撮影の都合でオリオンを半分に切るのもいやだ。アラスカの山の上にみなみじゅうじなどもってのほか。それでは星空の物語を語れない。

それでも、万葉の時代の星空を今の景色に再現してみたことはあった。万葉時代の7、8世紀の日本の宙はちょうど今のフィリピンあたりと同じだったので、北緯13度のミンドロ島で撮った星空を瀬戸内海の上に合成し、万葉集の一首を入れ込んでみた。日本からみなみじゅうじが見られた時代もあったのだ、と歳差に興味を持ってもらえた。合成はアートとばかり言えない。

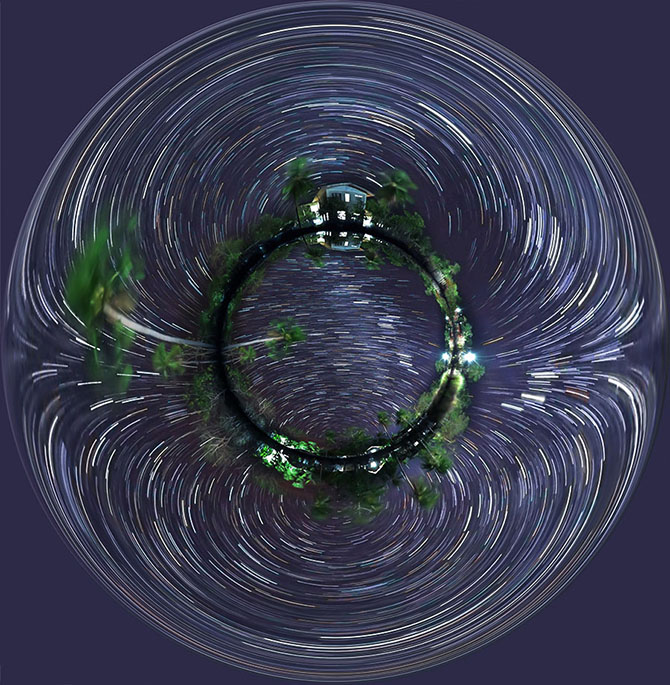

【写真:アミハンの夜;TWAN国際星景写真コンテストにHonorable Mentionされた作品。ほぼ意味不明ながら、北天と南天を中心に星が回っていることがわかると思う】

【写真:アミハンの夜;TWAN国際星景写真コンテストにHonorable Mentionされた作品。ほぼ意味不明ながら、北天と南天を中心に星が回っていることがわかると思う】

★自分にとっての星景

AWE。。「オー」と読む英単語。「畏敬の念」「畏怖」と訳される。それは自分を超えたものに対する敬いであり、懼れであり、人知を超えたものがあることを知った者の謙譲である。自分が世界の中心であると思っている、もしくは、自分の力でできないことはないと思っている者にaweの意識はない。

満天の星空を見上げて抱く思いはこのaweだ。自分の目に届くのに138億年もかかる光があると思えばえもいわれぬ不思議が胸を支配する。皆既日蝕を見てその美しさに心奪われると同時に、月が400倍も大きい太陽をぎりぎりで隠せるのは地球と月の距離のちょうど400倍のところに太陽があるこの宇宙の偶然を思うと、この地球に生まれたことへの感謝が生まれる。ピアノの鍵盤が88鍵(人間の耳で聞き分けられる音の範囲)、星座が88、関係あるのだろうか?陰陽道(八は陰の一桁最大数)?いや、ギリシャの星座と陰陽道は関係あるのか?地球に月が3つもあったら天文学は発達しなかったかもしれないし、撮れる星景写真も限定されていただろう。

数々の偶然と必然が重なって、今見上げる宙があり、それをカメラに収め、作品として作り上げる自分がいる。

これほどの奇蹟の中で生かされ、作品を生み出す機会を得ていることへの感謝、そして、見えない力へのaweをもって筆を置く。

著者 池田 晶子(いけだ あきこ)東京都八王子市在住

日本星景写真協会準会員。

星景写真仲間を9人集めて、2015年から2017年にかけて《天の光・地の灯》星景写真展を全国22会場で巡回。星景写真も一つのテーマや思想の下に展示することのおもしろさを世に問いかけ、反響を得た。大学では哲学、とくに、時間論を専攻した。学芸員の資格有。

前回執筆したコラムと合わせてお読みいただければ幸甚です。