<Ars longa, vita brevis>

ラテン語を訳せば、芸術は長し、命短し、といったところだろうか。

これは、”Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, judicium difficile.”というヒポクラテスの格言からの抜粋だ。「芸は長し、生涯は短し、時機は速し、経験は危うし、判断は難し。」医学の父であるヒポクラテスなので、本来、意味するところは「技術の取得には長い時間がかかるのに人生は短い、ちょっと経験を積んだからと言って調子に乗ってはいけない。励めよ」と言いたかったのだろう。それがどうして「芸術は長し、命短し」と化けたのだろうか?

実はラテン語のarsの語源はギリシャ語のτέχνη(テクネー)、すなわち今で言うところの「技術」、「技」、という意味だったが、歴史の中で「技術」が「芸術」に化けた。それは、「技術(テクネー、アルス)という言葉が時代の中でその意味を変えていったからに他ならない。

〈アートはすべて技術であった〉

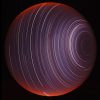

その昔、芸術arsというのはすべて技術であった。近世に至るまで画家は金と権力のある者の依頼によって画を描くという技の切り売りをしてきて、社会的地位も決して高くなかった。その状態は新しく生まれたカメラオブスクーラという今のカメラの前身ができるまで続き、カメラの登場で絵画はその用をなさなり、純粋に芸術の域に入った。カメラはどうかというと、モノクロからカラー、フィルムからデジタルに遷るにつれ、産物の現実との乖離はますますせばまり、ほぼ見た目と同じ景色を写せるようになった。

<フォトグラフィー>

ここが芸術としての写真の悲劇の始まりだ。現実を写し取ることができるため、観念の入り込む余地がなくなったのだ。

Photographyつまり、写真は天文学者ハーシェルがphoto「光」とgraph「描く」から作った造語だ。先に述べたように写真というのは比較的新しい芸術分野である。つい最近まで芸術とは認められていなかった。「写真」という言葉にその理由が秘められている。

「真実を写し取る」のが写真の使命であった。現代絵画のように作者の思いを描いていく手法と違い、カメラは作者の思いとは別のところで現実世界を写し取ることがその使命であった。写真が実在論に走る中、観念を入れ込み、芸術性を高めようとする人々が出た。それが写真アートだ。

<日本の現状>

最高のシャッターチャンスを最適の技術で切り取るのが写真家だった。しかし、それ故、ほとんどの写真家は、とくに日本では、今のところまだ技術者であり、芸術家にはなっていない。いかにシャッターチャンスを活かすか、星景ならばいかにかすかな宇宙からの光を描ききるかに心血が注がれた。光を写し取り描く道具であるカメラは発展途上が故、カメラを操るフォトグラファーの関心はメカやそれをプリントにする技術に注がれ、技術,写実を超えたところを求める欲望はきわめて希薄だ。そのため写真は芸術になりきれていない。

二科展などを見ていると自然風景などをそのまま写し撮ったような絵画はもはや少数で、絵画は必ず思想の入ったものでないと評価されなくなっているようだ。写真はというとまだ写実を極めることが関心の中心である。それどころか、写実を離れたものは「アート」とさげすみを含んで見下されている。

<芸術と技術>

芸術(=アート)がいいというのではない。技術がだめというのでもない。芸術を認めない風土が難儀だというのだ。アートというのは何でもありのはちゃめちゃな絵作りのことではない。写実を含みつつそれを超えた真理をキャプチャーし、表現する手段だ。

しかし、技術の進歩はめざましい。

せっかくスキルを磨いて技術の足りないところを埋めてきたのに、技術の進歩とともにこれまでの努力は何だったのだろうということがたびたび起きる。著者自身、EOSKissX2や60Dでノイズの処理をあれこれ工夫してこれはと思うワザを「開発」した頃、EOS6Dを導入すると、これまでの苦労はすべて不要となった経験がある。ましてや、フィルム時代から工夫に工夫を重ねてきた諸先輩方ともなると、思いは一層深いだろう。

肝心の星景分野だが、星と地上景という技術的に非常に難しい被写体なだけあって、写真芸術の中でも技術色が一層強く求められる分野だ。芸術以前に技術のクリア難しいのだ。

〈写実って何?〉

だが、すこし引いて考えるに、ネイチャーフォトが自然を理解し、そのすばらしさを多くの人に伝えることを目的としていれば厳密な写実にこだわる必要はないのではなかろうか。もし、ネイチャーフォトは自然をそのまま写し撮るだけだとすると、それはあくまで科学写真であってアートではない。そこに作者の思想、観念、思いやものがたりが入り込んではじめてアートたり得る。

アートというと、何でもありの代名詞のように使われるのは非常に残念だ。構図の都合で東から昇る月を北に移し替えてネイチャーフォトと言われるとさすがに困るが、目で見たままがネイチャーフォトだとすると、むしろHDRは積極的に導入したり、月などは焦点距離の長いレンズで別撮りして合成するのも一つの考えかもしれない。ソフトフィルターを使った上、現像段階で輝星を強調する程度のことはすでに多くの星景写真家がやっている。目で見たままというなら、地上と空の別処理もありだろう。「写実」という言葉には厳密な事実を写しとることと人が認識した「現実」を表現するという二重の意味に使われるからややこしい。

思想のない原則には何の意味もない。他方、思想だけで技術の伴わない作品は誰も美しいとは思わない。芸術と技術のバランス、これは古来より美学における一大テーマであり続けてきた。写真の中でももっとも技術を求められる星景分野でもより掘り下げた根本論を論じる風潮があってもいいのではないかと考える。

著者 池田晶子 (いけだあきこ) 東京都八王子市在住

星景写真仲間を9人集めて、2015年から2017年にかけて《天の光・地の灯》星景写真展を全国22会場で巡回。星景写真も一つのテーマや思想の下に展示することのおもしろさを世に問いかけ、反響を得た。大学では哲学、就中、時間論を専攻した。学芸員の有資格者。