「星景写真」という言葉が生まれたのは旧「SKY WATCHER」1988年4月号でのこと。あれから30年以上の時が経た今、生き証人としてその経緯をここに記しておこうと思う。

「星景写真(せいけいしゃしん)」とは?

このコラムを主宰している「日本星景写真協会(ASPJ)」では、Webサイトの「協会について」で「星景写真」を以下のように定義している。《「星景写真」とは、星空と地上風景を同一画面に収めた「星空のある風景写真」のことで、「スカイウオッチャー」編集長(当時)の川口雅也氏(現・月刊天文雑誌「星ナビ」編集人/(株)アストロアーツ発行)が1988年に提唱されたものです》。そう、「星景写真」とは「星空のある風景写真」のことだが、1988年当時でもすでに多くの天文ファンが今でいう星景写真的な「天体写真」に取り組んでいた。その意味で「提唱」という用語は実に適切で、私が星景写真を撮り始めたわけでもなく、1988年ごろに星景写真的な作風が突然生まれたわけでもない。

SKY WATCHER 1988年4月号表紙と、同号16ページの「星景写真」初出箇所。ちなみに同号表紙写真は「日本星景写真協会」現会長の中川達夫氏による「剱岳と北天」。

SKY WATCHER 1988年4月号表紙と、同号16ページの「星景写真」初出箇所。ちなみに同号表紙写真は「日本星景写真協会」現会長の中川達夫氏による「剱岳と北天」。

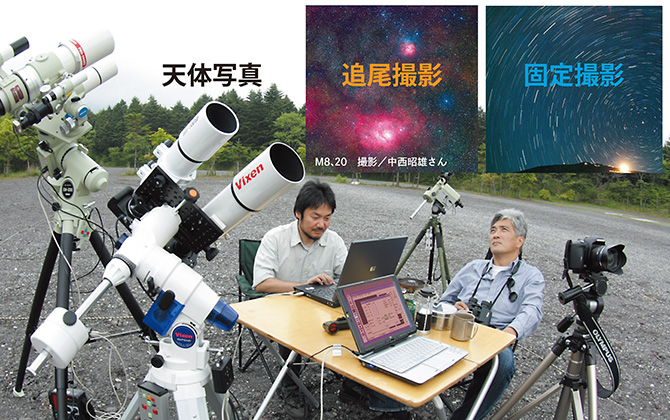

「追尾撮影」と「固定撮影」

1988年当時の天体写真は、望遠鏡直焦点による星雲・星団のクローズアップや、写真レンズで星座や天の川、大きく広がった散光星雲を写すことが主流だった。月や太陽、惑星の表面を子細に捉えることも興味深いテーマだった。目標とするところは、天文台の大望遠鏡で撮影した天体写真で、そのために新しい撮影技術を模索したり、現像・プリントの処理プロセスを改善したりしていた。天体望遠鏡や赤道儀は高価で操作方法を習得するのもたいへんだった。それに対し「固定撮影」は、カメラと三脚だけで撮影することができるので、天体写真入門者用の撮影方法だと思われていた。固定撮影で星座写真を撮る場合は確かにそうかもしれない。

天体写真の撮影方法は、赤道儀を使って天体の日周運動を追尾するか否かで、「追尾撮影」と「固定撮影」に大別できる。

天体写真の撮影方法は、赤道儀を使って天体の日周運動を追尾するか否かで、「追尾撮影」と「固定撮影」に大別できる。

「星景写真」だって難しい

しかし、星景写真的な「作品」を得ようと思えば、基本のカメラ操作だけでなく、地上風景のロケハン、構図の吟味、星空と風景の露出配分、薄明や月明かりの活用、それに星座が昇る時刻や沈む方角などの見極めなど、考えなければならない要素が実に多い。それに、「作品」にするからには、写真にテーマ性を持たせる必要がある。何をどう撮って何を表現するかだ。天文台写真を目指して技術を磨く星雲・星団写真は、ある意味方向性が一直線でひたすらゴールに漸近していくという感じだが、星景写真には目指すべきゴールは無い。感性の領域に踏み込んだ無数の方向性があるだけだ。ここに星景写真的作風の難しさと面白さがある。

「固定撮影」に代わる言葉

天文趣味人にとって「固定撮影」で星の風景を撮ることは挑戦しがいのあるテーマであったにもかかわらす、入門用の「固定撮影」であるがゆえに、星雲・星団写真より1段低い天体写真分野だと思われる傾向があった。そうじゃない。両者は目指すべき方向が違うだけで、上級とか初級といった上下関係があるわけではない。ということを明確に打ち出すために、「固定撮影」に代わる言葉を創り出す必要があった。「固定撮影」は撮影技法であって、作風を指す言葉ではないからだ。星が写った風景写真だから「星景写真」。旧「SKY WATCHER」誌にて、このブームメントを推し進め、星雲・星団写真と並び立つ天体写真分野とするための記事展開を始めた。

空気の透明感を描写するにはリバーサルフィルムが適していたことから、富士フイルムの広告シリーズ「FUJICHROME GALLERY」にて「星景写真」とその新しい試みを展開していった。上右(川口雅也)と上左(飯島 裕)は「星景写真」周知期間(1988年)の記事。下右(飯島 裕)と下左(川村 晶)は応用期(1993年)の記事。

空気の透明感を描写するにはリバーサルフィルムが適していたことから、富士フイルムの広告シリーズ「FUJICHROME GALLERY」にて「星景写真」とその新しい試みを展開していった。上右(川口雅也)と上左(飯島 裕)は「星景写真」周知期間(1988年)の記事。下右(飯島 裕)と下左(川村 晶)は応用期(1993年)の記事。

「星景写真」の浸透

読者の天体写真コーナーのコメントで「星景写真」という用語を使ったり、「星景写真」のミニ写真集的な記事を掲載したりしていくことによって、「星景写真」が徐々に浸透していった。そして、20世紀が終わるころには(狭い範囲ながら)天文ファンの間では「星景写真」という言葉が当たり前のように使われるようになっていた。21世紀になる直前の2000年11月に、今に続く「星ナビ」が創刊されたが、この頃の天体写真は「星雲・星団・星野」「太陽・月・惑星」「星景写真」という3つの峰が併立するような感じで、星雲・星団写真をピークとした富士山型のヒエラルキー構造ではなくなっていた。

銀塩フィルムが主流だった「星景写真」にも徐々にデジタルカメラが浸透していった。「星ナビ」2008年8月号では「デジカメで天体写真再入門」を特集。2015年5月号では、その高感度特性を活かして星景の中で女性を撮る「女星写真(橋本武彦さん)」を掲載。星景写真的な技法や作風は自然風景に止まらずさまざまなテーマへの広がりを見せていった。

銀塩フィルムが主流だった「星景写真」にも徐々にデジタルカメラが浸透していった。「星ナビ」2008年8月号では「デジカメで天体写真再入門」を特集。2015年5月号では、その高感度特性を活かして星景の中で女性を撮る「女星写真(橋本武彦さん)」を掲載。星景写真的な技法や作風は自然風景に止まらずさまざまなテーマへの広がりを見せていった。

デジカメと「星景写真」

「星雲・星団」分野では1990年代初頭から冷却CCDカメラが用いられはじめ、「月・惑星」分野では2000年あたりからコンパクトデジタルカメラによるコリメート撮影が一般的になっていた。これに対し、長時間露光の1枚撮りが基本の「星景写真」では、画質の点で銀塩フィルムが使われ続けていたが、デジタルカメラの低ノイズ化が進むとともに徐々にデジタルに移行していった。(銀塩フィルムに比べて)デジタルカメラの圧倒的な高感度特性は星景写真の表現領域を飛躍的に広げた。それまでの銀塩フィルム星景は、数分から数十分の露出で地上風景とともに星の日周運動の光跡を写すことが多かったが、デジカメ星景では15秒から60秒の露出で星を「点」に止めることができるようになった。さらに「比較明合成」手法によって星の光跡を表現できるようになると、空の明るい都市部でも星景写真が撮れるようになり、撮影フィールドも広がった。

デジタルカメラの高感度化のおかげで、星を「点」に写すことができるようになった。F2.8 ISO1600 露出30秒。2011年5月、ドイツのノイシュバンシュタイン城にて。

デジタルカメラの高感度化のおかげで、星を「点」に写すことができるようになった。F2.8 ISO1600 露出30秒。2011年5月、ドイツのノイシュバンシュタイン城にて。

目では真っ暗でも、写真的に明るさが残る薄明時は絶好のシャッターチャンス。ふたご座の中に木星が輝いていた。2014年5月、インドのラダック・へミスゴンパにて。

目では真っ暗でも、写真的に明るさが残る薄明時は絶好のシャッターチャンス。ふたご座の中に木星が輝いていた。2014年5月、インドのラダック・へミスゴンパにて。

地上が照明されていても、高感度短時間で連写して比較明合成することで、地上と星空の露出バランスをとることができるようになった。2015年1月、チュニジアにて。

地上が照明されていても、高感度短時間で連写して比較明合成することで、地上と星空の露出バランスをとることができるようになった。2015年1月、チュニジアにて。

「星景写真」の拡散

広がったのは撮影領域だけではなかった。デジタルカメラによって技術的な問題点が解消され写真技法のエキスパートでなくとも、星景写真を撮ることができるようなった。それは同時に、天文趣味人としての経験と知識の蓄積なしに誰でも星景写真を撮れるようになったことを意味していた。時を同じくして、2010年前後からは、それまでのホームページやブログに加え、インスタグラムやツイッターといったSNSメディアに「星景写真」が投稿されるようになって一気に「拡散」し「認知」されるようになった。今や「星景写真」は天文趣味人のものではなく、写真を趣味とする人の1つの撮影ジャンルになった感もある。

薄明色が残る中、沈むオリオン座の光跡を比較明合成した。銀塩フィルムの1枚撮りでこの露出を見極めるには経験が必要だった。2015年5月、ギリシャ・イオス島にて。

薄明色が残る中、沈むオリオン座の光跡を比較明合成した。銀塩フィルムの1枚撮りでこの露出を見極めるには経験が必要だった。2015年5月、ギリシャ・イオス島にて。

ペルセウス座流星群の極大日、夕暮れのゲルキャンプに閃光が走った。地上が真っ暗にならないよう適度に照明を入れた。2018年8月、モンゴル・スイートゴビにて。

ペルセウス座流星群の極大日、夕暮れのゲルキャンプに閃光が走った。地上が真っ暗にならないよう適度に照明を入れた。2018年8月、モンゴル・スイートゴビにて。

シリウスとおおいぬ座が中天にかかる中、走り過ぎるバイクがちょうど良い具合に遺跡の門を照らしてくれた。2019年1月、カンボジア・アンコール遺跡群にて。

シリウスとおおいぬ座が中天にかかる中、走り過ぎるバイクがちょうど良い具合に遺跡の門を照らしてくれた。2019年1月、カンボジア・アンコール遺跡群にて。

「星景写真」のこれから

「写真」の対象として「星景」を撮るようになった方は、天体に囚われない(拘らない)からか、自由な写真表現も生み出している。しかし、星座や天文現象をちゃんと構図やテーマに取り入れてこそ「星景写真」だと思う。また、カメラで写真を撮るだけでなく、自分の目で星空を見て楽しんでほしい。さらに、星座や天文、宇宙のことをもっと知ってほしい。天文や星が大好きで、自分が愛する星空を表現することこそが「星景写真」だと思うからだ。

著者:川口雅也(かわぐち まさや)

月刊「星ナビ」編集人。1959年兵庫県姫路市生まれ。千葉大学工学部画像工学科にて写真・画像関連の基本を学ぶ。1983年から天文雑誌の編集に携わり今に至る。

AstroArts > http://www.astroarts.co.jp/

星ナビ > http://www.hoshinavi.com/

ツイッター > @Hoshinavi