2023年になりました。皆さま、新年おめでとうございます。

このたびご縁をいただき、2023年最初のコラムに書かせていただくことになりました。月刊天文情報誌「星ナビ」にて、フィルムによる星景写真と短文による『銀ノ星』を連載している飯島 裕です。銀塩フィルムによる星景写真なので「銀ノ星」。

読者の皆さまと寛容な編集部のおかげで、この連載もこの1月発売の号で237回となりました。2003年2月号の連載開始なので、ちょうど20年。長いようですが、まだ連載を始めて間もないような感覚でいます。

【四光子の記憶】

この連載第1回は「光年の彼方の粒子をとらえるということ」というタイトルでした。いま読むとちょっと力んだ感のある文章ですが、次のようにフィルムで星を撮ることの意味を書きました。一部を抜粋してみます。

・・・・・・・・・・

恒星内部での核融合反応で生成された光子は、その恒星から宇宙空間のあらゆる方向に放射される。

その無限とも言える光子の旅の中で、何十光年もの半径を持つ空間に広がった光子群の

ほんの一部が地球に降り注ぎ、そのまたほんの一部が、直径数センチというレンズに飛び込んでくるという奇跡。

限りなくゼロに近い確率で作られた星の像。

銀塩写真の感光理論では、四個の光子が持つエネルギーが、安定した潜像核を作るという。

・・・・・・・・・・

それで、この連載には「四光子の記憶」というサブタイトルをつけました。

「銀ノ星」第1回 2003年3月号

・・・・・・・・・・

光年という単位の宇宙の彼方からやってきた光子が、最終的にハロゲン化銀という物質に反応し、

そこに僅かな物理的痕跡を残すのだ。

潜像核を化学的に増幅して銀粒子の集合体となったネガフィルムを引き伸ばし機にかけ、

フォーカシングスコープで拡大して見る時、そこに物質として固定された星の光を私は見る。

そこに銀塩写真の意味があるのだ。

・・・・・・・・・・

星の光(=恒星から旅をしてきたエネルギー)がゼラチンの薄膜に固定されます。これは、星の光がそこで結晶化したようです。フィルムの中には、目の前に広がっていた広大な星の光景が二次元に縮小されて収まっています。もちろん光の物理と化学の結果なのですが、フィルム現像をするたびにまるで魔法のように感じます。これが楽しいのです。うまく写っていなくても。

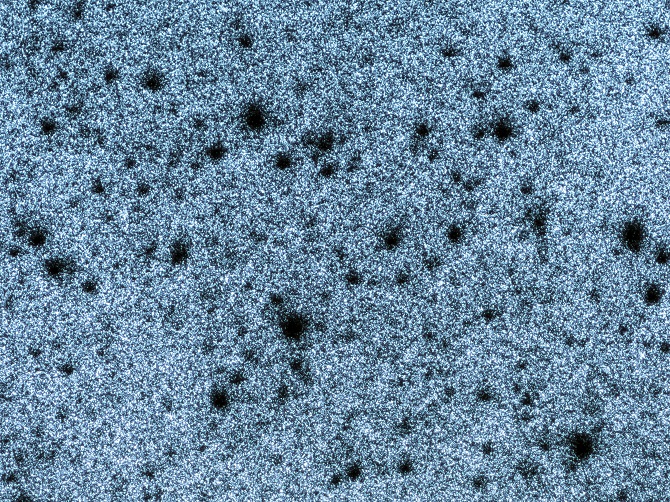

ネガフィルムに結ばれた星の像

100年くらい前のものと思われる写真乾板があります。写っているのはどこの誰かまったく分かりませんが、今はもういない人たちでしょう。それがこうやってガラス板上に銀の粒子になって姿を残している。これが写真の最も重要な意義なんだと感じます。東日本大震災のとき、津波にさらわれた写真プリントが被災した人々の宝物だったことが思い起こされます。星の写真で、そんな写真が撮れたらうれしいでしょうねぇ。

明治〜大正時代(?)の写真乾板

【目で見たような星空写真を】

高感度なデジタルカメラが使える現在は、ほんの数秒で星空を撮ることが出来ます。手ぶれ補正も高性能化し、手持ち撮影で天の川も撮れるようにもなりました。本当に素晴らしいことです。デジタルだからこその新しい星空写真の表現の道が拓けているのは確かです。

私がいわゆる「天体写真」とは違う「星の風景写真」を撮ろうと考え出した頃は、もちろんフィルムです。天の川が見えるような星空では、どうしても数分から十分以上の露出時間が必要でした。だから、星を点像に撮るには赤道儀追尾が必須です。つまり、星の風景写真は日周運動の光跡を写すか、地上風景の流れた写真にしかならなかったのです。その頃から「目で見た星空をそのままに撮りたい」と思っていたのですが、どうしたら?と。

1988年、Kodakから強力な増感現像でEI25000という超高感度が得られるモノクロフィルム「T-MAX P3200」が登場しました。それでようやく目で見る状態に近い星空の光景が撮れるようになったのです。銀塩写真では、光量の乏しいときに実効感度が低下してしまう相反則不軌という現象があるものの、明るいレンズを使えば1分程度の露出で天の川を写すことが出来ます。

この1988年は「星ナビ」の前身である「SKY WATCHER」誌上において、編集長だった川口雅也氏が「星景写真」という新造語を提唱した年でした。当時の「SKY WATCHER」誌で、星を見る人の「感性」に焦点を合わせた星の写真にチャレンジしたのです。富士フイルムのリバーサルフィルム広告ページ「FUJICHROME GALLERY」で発表したこの写真も、そのような一枚です。

(→ASPJコラム2019年10月号:ちなみに「銀ノ星」という連載タイトルは川口氏が考えてくれました。)

北緯5°、洋上に揺れるカノープス(1993年:富士フイルム フジクローム400プロフェッショナルD)

この頃から、夜の星空の風景を超高感度モノクロフィルムで撮ることが、私のライフワーク的な活動になりました。それ以来「T-MAX P3200」は「銀ノ星」撮影のメインフィルムになっています。1997年春のヘールボップ彗星を撮った写真は、まさに目で見たような彗星の写真になりました。私の星景写真の方向性を決定的にした一枚かもしれません。

八ヶ岳のヘールボップ彗星(1997年:Kodak T-MAX P3200)

その後、ご存知のように写真のデジタル化が進むことになります。そしてついに「T-MAX P3200」の製造販売終了が予告され、入手しにくくなります。2009年のことでした。その時は「えぇ、どうしよう…」と。

やむなくILFORD製のフィルム「DELTA3200 PROFESSIONAL」をテストしながら併用することになります。それで、2010年6月13日に小惑星探査機「はやぶさ」の帰還を撮影したのはILFORDになりました。すでに星景写真でもデジタル撮影が主流になっています。だからフィルムで撮影された「はやぶさ」火球はこの写真だけかもしれません。「はやぶさ」の最期の光を金属の銀に固定できたことは、少しうれしく感じています。

小惑星探査機「はやぶさ」の帰還(2010年:ILFORD DELTA3200 PROFESSIONAL)

その後2012年に「T-MAX P3200」の製造販売が終了となりましたが、うれしいことに2018年に復活してくれたのです。それなりの需要があったということでしょう。とはいえ、現在では35mm判36枚撮り(当初からこのサイズのみ)が1本3000円もします。しかし、このフィルムが有るだけで「有り難いこと」(まさに文字通り)と思ってしまいます。

【星を眺め撮りながら】

天体を観察したり星の写真を撮ったりしている人は、地球が太陽の周りを回る惑星であること、それが巨大な銀河系の一部であること、そして銀河系も広大な宇宙空間に浮かぶちっぽけな存在であることを、星空を見ながら感じているのではないかと思います。

私は、その星を撮るためにあちこちに出かけているうちに、そんなことを感じせてくれる夜の空間自体が好きなのではないか、と思うようになりました。そして星を眺めながら、その空間を構成するさまざまな「ものごと」について想いを巡らせます。それは宇宙にある地球の自然とヒトの関わりの結果として出来上がるものですから。

2011年3月11日の東日本大震災後、東北地方の太平洋岸に星を見に行くと、海岸に立ちはだかる巨大な防潮堤に突き当たります。地球のエネルギーがもたらす自然の脅威に対してヒトがこれを築いたことが本当に良い答えだったのか?と考えずにはいられません。

三陸防潮堤の天の川(2020年:Kodak T-MAX P3200)

我が家の前には、半世紀近くに渡って人が立ち入らない森があります。返還された米軍基地の跡地で、基地間通信の巨大なパラボラアンテナが遺されています。かつての戦争と戦後の歴史を感じさせる風景です。

敷地一帯が長期間放置されたため、昼間は多くの野鳥が飛びかい、オオタカが狩りをし、夜にはフクロウのつがいの鳴き交わす声が聞こえてくるという、都市部にはたいへん貴重な生態系が醸成されています。「生物多様性」とか「持続可能性」が重要視されるようになった現代社会ですが、その一方で自治体や政治家はここを開発する経済効果を考えているようです。さて、どうするのが全体に正解なのでしょう?

パラボラアンテナ遺構にフクロウ、木星・土星の大接近はフクロウの眼(2021年:Kodak T-MAX P3200)

超高感度に増感したモノクロフィルムの粗い粒状性は、星の風景の構造を象徴化して見せてくれるようにも感じます。十分に暗順応したヒトの眼が見るザラついた星の夜の見え方にも似ています。多くの人が寝静まった夜にこそ見えてくる空間があると思えるのです。

【撮りたい星の写真は】

中学生の頃、星を見るのが好きで星を撮りたくてモノクロ写真の現像やプリントを覚え、結局、それがそのまま現在まで続いています。三脚にカメラを据え、レンズを星空に向けてシャッターを開く。やっていることは中学生の頃からずっと同じです。高校では天文と写真の部活掛け持ちで暗室にばかり入っていました。大学は写真学科に。そして現在の生業は写真の撮影。つまり、星の写真が私という人間の始まりということです。

最初は「星座や天の川を撮ってみたい」「星雲や星団、月や惑星を大きく撮ってみたい」でした。目ではよく見えない天体の姿が写るのが楽しくて。そしていろいろな所に出かけて星空を眺め撮っているうちに、最初の想いと違うことを考えるようになってきたのです。

雨や雲で星が見えないときです。テントや私の屋根の薄いクルマだと、雨の音がとても大きく響いてきます。霧に巻かれた尾根で夜を過ごしていると、小枝に結露した霧の雫が下草に落ちる音が聞こえます。そこで、これは星の音なのでは?と気づいたのです。大気の循環がもたらす音、惑星の音なんだと。そして私の撮りたいものは、星や宇宙を感じさせる「夜の空間」だったのではないか、と。

それで、いつか撮れたらいいな、という星の写真を考えるようになりました。それは『星の写っていない、しかし、そこに星が見える星景写真』です。そんなものがあり得るのか、実現可能なのか、それは分かりません。どこで、どんなカメラで、どんな撮り方をしたら写せるでしょうか。

最近の「銀ノ星」では、私が子供の頃のトイカメラやユルい造りの古カメラなども試しています。それが面白いからでもありますが、星景写真は高性能カメラの高精細写真ばかりではないと考えています。自分のいる「星の夜の空間」を撮るには、いろいろな方向からアプローチが出来るはず。

フィルムだからこそ、がそこにあります。その空間を「モノとして二次元に定着させてみたい」と思うのです。

太平洋に昇るシリウス・トイカメラ「START 35R」で撮影(2022年:Kodak T-MAX P3200)

飯島 裕(いいじま ゆたか)

写真家:東京都府中市在住

南オーストラリア、ウーメラ郊外にて日没を待つ